Основные загрязняющие вещества гидросферы

Основные загрязняющие вещества, поступающие в поверхностные водные объекты и подземные горизонты при строительстве и эксплуатации объектов добычи и транспорта углеводородного сырья в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), изменяют физические, химические и органолептические свойства воды, что существенно ухудшает условия обитания в воде животных и растений и делает невозможным использование такой воды в культурно-бытовых и хозяйственно-питьевых целях.

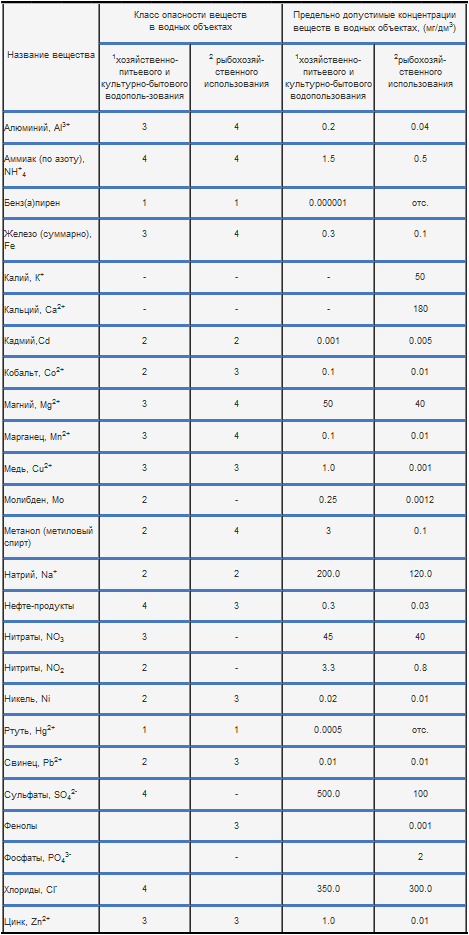

Для водной среды установлены:

- предельно допустимые концентрации веществ в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв), которые не должны оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений и не должны ухудшать гигиенические условия водопользования;

- предельно допустимые концентрации веществ в водоемах, используемых для рыбохозяйственных целей (ПДКвр), которые не должны оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых. Нормативы качества воды для водоемов рыбохозяйственного назначения значительно жестче в сравнении с водоемами для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования (табл. 6.6).

Таблица 6.6

Предельно допустимые концентрации (ПДК) основных загрязняющих веществ

Примечание: 1 — Гигиенические нормативы ГН2.1.5.1315 — 03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользовании, утвержденные главным государственным врачом РФ 27.04.2003г.», введены в действие 15.06. 2003г. Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

2 — Перечень предельно допустимых и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, утвержденный приказом Комитета РФ по рыболовству от 28.06. 1995г. № 100

Различают химическое, бактериологическое (микробное), тепловое загрязнения поверхностных и подземных вод. Производственная деятельность предприятий нефтегазового комплекса чаще всего вызывает химическое загрязнение водной среды, которое проявляется в:

- увеличении минерализации воды по сравнению с фоновой;

- повышении концентраций макро- и микроэлементов;

- появлении в подземных и поверхностных водах несвойственных им минеральных и органических соединений и увеличении их содержания во времени.

Наиболее часто в загрязненных поверхностных и подземных водах встречаются хлориды, сульфаты, кальций, магний, железо, нитраты, фтор, нефтяные углеводороды, фенолы, органические соединения, тяжелые металлы. Строительство и эксплуатация дорог и мостовых переходов связана с загрязнениями нефтепродуктами, хлоридами, взвешенными веществами.

Среди химического загрязнения водной среды, связанного с добычей и транспортом углеводородного сырья, наиболее распространено загрязнение нефтью, хлоридами, тяжелыми металлами.

Хлоридное загрязнение водной среды

Хлоридное загрязнение обусловлено попаданием в поверхностные водоемы и подземные горизонты буровых сточных вод, высокоминерализованных пластовых вод, рудничных и шахтных вод, различных химреагентов, содержащих хлориды.

Хлориды являются преобладающим анионом в высокоминерализованных водах. Концентрация хлоридов в поверхностных водах подвержена сезонным колебаниям, коррелирующим с изменением общей минерализации воды. В незагрязненных речных водах и водах пресных озер содержание хлоридов колеблется от долей миллиграмма до десятков и сотен, в подземных и морских водах — значительно выше.

Хлориды хорошо растворяются в воде, образуют с ней систему взаиморастворимых жидкостей. Это стойкие, неразлагающиеся и несорбирующиеся вещества, обладающие высокой миграционной способностью.

Поэтому хлориды могут распространяться в водотоках и подземных горизонтах на значительные расстояния и образовывать большие по протяженности и по площади области загрязнения.

Нефтяное загрязнение водных ресурсов

Различие свойств нефти и воды обуславливает особенности их нахождения в поверхностных и подземных водах. Нефть и нефтепродукты представляют собой смесь углеводородов с различной растворимостью в воде: для нефтей (в зависимости от химического состава) растворимость составляет 10-50 мг/дм3; для бензинов — 9-505 мг/ дм3; для керосинов — 2-5 мг/ дм3; для дизельного топлива — 8-22 мг/ дм3. Растворимость углеводородов увеличивается в ряду:

- ароматические >циклопарафиновые >парафиновые. Растворимая доля нефти в воде от всей ее массы мала (5∙10-3%), но при этом необходимо учитывать два обстоятельства:

- в число растворяющихся компонентов нефти попадают наиболее токсичные ее компоненты;

- нефть может образовывать с водой стойкие эмульсии, так что в толщу воды может перейти до 15% всей нефти.

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую — «нефть в воде» и обратную — «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0.5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества.

При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности в виде тонкой нефтяной пленки, которая перемещается со скоростью примерно в два раза большей, чем скорость течения воды.

При соприкосновении с берегом и прибрежной растительностью нефтяная пленка оседает на них. В процессе распространения по поверхности воды легкие фракции нефти частично испаряются, растворяются, а тяжелые опускаются в толщу воды, оседают на дно, загрязняя донные отложения.

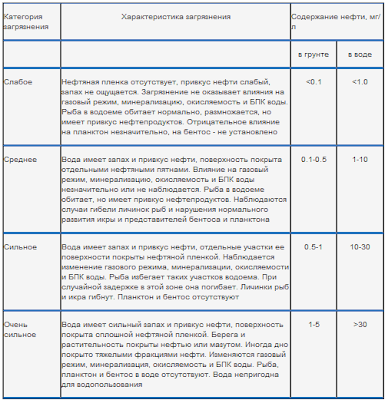

В таблице 6.7 приведена классификация нефтяного загрязнения поверхностных водоемов.

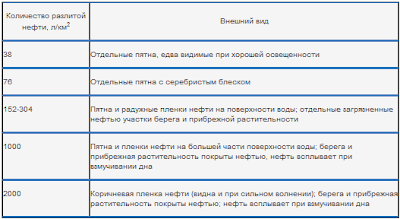

Установить прямую связь между объемом утечки (разлива) и площадью загрязнений поверхности воды, дна водоема, его берегов, а также стойкость загрязнений весьма трудно. Ориентировочную (приближенную) оценку площади загрязнения можно получить, пользуясь данными С.М. Драчева (табл. 6.8).

Таблица 6.7

Классификация нефтяного загрязнения водоемов

Таблица 6.8

Внешний вид нефтяного загрязнения в зависимости от объема разлитой нефти (по С.М. Драчеву)

Последствия нефтяного загрязнения рек и водоемов. Загрязнение воды нефтью затрудняет все виды водопользования.

Влияние нефтяного загрязнения на водоем проявляется в:

- ухудшении физических свойств воды (замутнение, изменение цвета, вкуса, запаха);

- растворении в воде токсических веществ;

- образовании поверхностной пленки нефти и осадка на дне водоема, понижающей содержание в воде кислорода.

Характерный запах и привкус появляются при концентрации нефти и нефтепродуктов в воде 0.5 мг/дм3, а нафтеновых кислот 0.01 мг/дм3. Значительные изменения химических показателей воды происходят при содержании нефти и нефтепродуктов более 100-500 мг/дм3. Пленка нефти на поверхности водоема ухудшает газообмен воды с атмосферой, замедляя скорость аэрации и удаления углекислого газа, образующегося при окислении нефти. При толщине нефтяной пленки 4.1 мм и концентрации нефти в воде 17 мг/дм3 количество растворенного кислорода за 20-25 сут понижается на 40%.

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами рыбохозяйственных водоемов приводит к ухудшению:

- качества рыбы (появление окраски, пятен, запаха, привкуса);

- гибели взрослых рыб, молоди, личинок и икры;

- отклонениям от нормального развития рыбной молоди, личинок и икры;

- сокращению кормовых запасов (бентоса, планктона), мест обитания, нереста и нагула рыб;

- нарушению миграции рыб, молоди, личинок и икры.

Биомасса бентоса и планктона на загрязненных участках реки резко уменьшается. Токсическое воздействие нефти и нефтепродуктов на рыб обусловливается выделяющимися из нефти токсическими веществами. Концентрация нефти в воде 20-30 мг/дм3 вызывает нарушение условно-рефлекторной деятельности, более высокая — гибель рыб.

Особую опасность представляют нафтеновые кислоты, содержащиеся в нефти и нефтепродуктах (их концентрация в воде 0.3 мг/ дм3 смертельна для гидробионтов).

Самоочищение рек и водоемов от нефти и нефтепродуктов. Очищение воды от нефти и нефтепродуктов происходит в результате их естественного распада — химического окисления, испарения легких фракций и биологического разрушения микроорганизмами, обитающими в водной среде.

Все эти процессы характеризуются чрезвычайно малой скоростью, определяемой главным образом температурой воды. Химическое окисление нефти затрудняется высоким содержанием в ней предельных углеводородов. Окисляются и испаряются в основном легкие фракции, а тяжелые трудноокисляемые фракции нефти оседают на дно.

Уменьшение массы нефтяной пленки в первые дни после ее образования происходит преимущественно вследствие испарения нефти. При температуре воды 22-27°С испаряется нефти до 26%, а при температуре воды 2-5°С — до 12%. Дальнейшее уменьшение массы нефтяной пленки происходит за счет биохимического окисления нефти и оседания ее тяжелых фракций на дно водоема.

При низких температурах масса нефтяной пленки со временем практически не уменьшается. В процессе биологического разрушения микроорганизмами нефть и нефтепродукты частично усваиваются ими, а частично окисляются. Известно около 100 видов бактерий, дрожжей и грибков, способных окислять углеводороды. Максимальная активность нефтеокисляющих микроорганизмов наблюдается при температуре воды 15-35°С. С понижением температуры интенсивность окисления резко уменьшается.

Биохимическое окисление нефти сопровождается интенсивным поглощением кислорода воды. В среднем на окисление 1 мг нефти затрачивается от 0.5 до 3.5 мг кислорода. Одним из показателей наличия в воде «органических» загрязнений и интенсивности их биологического окисления является биологическая потребность в кислороде (БПК), численно равная количеству кислорода, поглощаемого микроорганизмами при биологическом окислении органических загрязнений, содержащихся в 1 л воды. Для различных нефтей БПК характеризуется практически одной и той же зависимостью. Следует отметить, что 8-суточное БПК превышает значение, установленное нормативами для незагрязненной воды.

Биохимическое окисление нефти в водоеме сопровождается непрерывной миграцией тяжелых ее фракций с поверхности на дно и обратно.

Нефтяные отложения на дне водоема в анаэробных условиях (при дефиците кислорода) сохраняются длительное время и являются источником вторичного загрязнения водоемов.

Полное окисление нефти в аэробных условиях продолжается не менее 100-150 дней, а в анаэробных — длится еще дольше, что позволяет предполагать возможность загрязнения водоема продолжительное время.

При характеристике и оценке нефтяного загрязнения важное место занимают методы определения углеводородов нефти и нефтепродуктов в водах, которые весьма разнообразны и противоречивы. В настоящее время единой гостированной методики определения содержания нефтепродуктов в природных средах не существует, это связано со сложностью углеводородного состава нефтей и неоднородностью дисперсных систем, образующихся при нефтяных загрязнениях.

Наиболее часто, при определении содержания нефтепродуктов в воде пользуются двумя методами:

- флюориметрическим (прибор «Флюорат — 02»): прибор «Флюорат — 02» измеряет массовые концентрации нефтепродуктов, растворяемых в гексане (согласно МУК 4.1.057-4.1.081-96). Диапазон измеряемых концентраций 0,005-50 мг/дм3. Метод неприменим для определения в пробах воды индивидуальных компонентов, входящих в состав нефтепродуктов, парафинов и легкокипящей фракции нефтепродуктов;

- фотометрическим (приборы АН-1 и ИКФ-2А): двухлучевой анализатор (прибор АН-1) измеряет содержание нефтепродуктов в пробах воды и донных отложений в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95 путем экстрагирования их четыреххлористым углеродом;

Концентратомер нефтепродуктов (прибор ИКФ-2а) измеряет содержание нефтепродуктов в пробах воды и донных отложений в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95 путем экстрагирования их четыреххлористым углеродом. Минимальная определяемая концентрация нефтепродуктов — от 0.03 мг/дм3.

Нефть и нефтепродукты хорошо растворяются в малополярных органических растворителях. Практически все нефтяные компоненты полностью растворимы в четыреххлористом углероде. Неполярные органические растворители (гексан), растворяют всю углеводородную часть нефти, но не растворяют входящие в ее состав асфальтены и высокомолекулярные смолы. Поэтому двухлучевой анализатор и концентратомер нефтепродуктов позволяют определять общее содержание, как легких, так и тяжелых углеводородов.

Загрязнение воды тяжелыми металлами

Тяжелые металлы относятся к стойким загрязняющим веществам, они слабо разлагаются в природных условиях, высокотоксичны для живых организмов в относительно низких концентрациях, способны к биоаккумуляции и биомагнификации.

Тяжелые металлы содержатся в нефти, пластовых водах, нефтешламе, выбросах автотранспорта.

Значительное место среди них занимают свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, сурьма, олово, висмут, ртуть.

Ореолы загрязнения тяжелыми металлами поверхностных и подземных вод связаны с локальными источниками (например, амбарами, хвостохранилищами), в целом носят ограниченные размеры.

Далее:

Защита водной среды от загрязнения при бурении и добыче нефти